涉警负面舆情应对处置情况的信息属性探讨

涉警负面舆情应对处置情况是否属于秘密,需结合具体情境与法律法规综合判断。此类信息若涉及国家秘密、警务工作秘密或个人隐私,则依法应受保护;若属公开执法活动且未触及敏感内容,则通常不属于秘密范畴。以下从信息属性、法律依据及实践处理三个维度展开分析。

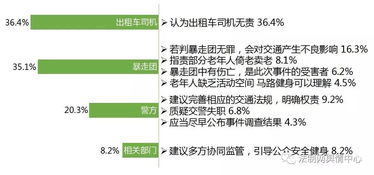

依法依规:严格遵守法律法规,确保信息处理的合法性。

及时准确:及时发布权威信息,回应社会关切,避免谣言滋生。

分类处理:根据信息属性,分别采取公开、部分公开或保密措施。

保障权益:在保护国家秘密、警务工作秘密和个人隐私的同时,保障公众知情权、参与权和监督权。

涉警负面舆情应对处置情况是否属于秘密,需根据具体情况和法律法规综合判断。公安机关应依法依规处理此类信息,既保障国家安全、公共安全和个人隐私,又维护公众知情权和社会稳定。在实践中,需遵循依法依规、及时准确、分类处理和保障权益等原则,确保信息处理得当。

一、涉警负面舆情应对处置情况的信息属性

涉警负面舆情应对处置情况,通常包含事件调查进展、处置措施、责任认定等内容。此类信息是否属于秘密,需根据其是否涉及国家秘密、警务工作秘密或个人隐私进行判定。若信息泄露可能危害国家安全、公共安全或损害公民合法权益,则依法应受保护。

,涉及国家安全的警务行动细节、未公开的侦查手段或敏感案件信息,显然属于秘密范畴。而一般性的执法活动,如公开的路面巡逻、交通管理等,其应对处置情况通常不属于秘密。

二、相关法律法规依据

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及《公安机关警务工作秘密具体范围的规定》,警务工作中的国家秘密和警务工作秘密受法律保护。涉警负面舆情应对处置情况若涉及上述秘密,则必须严格保密。

同时,《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,除涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私外,政府信息应依法公开。因此,对于不涉及秘密的涉警负面舆情应对处置情况,公安机关应依法公开,保障公众知情权。

三、实践中的处理原则

在实践中,公安机关处理涉警负面舆情应对处置情况时,应遵循以下原则: